外構工事を行うとき、防犯対策や隣地との境、プライバシーの保守、デザイン面でもブロック塀はかかせない工事といえます。

ただ、一言で「ブロック工事」といっても施工する場所やその役割によって正しい工事を行う必要があります。ブロック工事は単純にブロックを積んでいくようにも思えますが、目に見えないブロックの中や土に埋まってしまっている下側の基礎があるからです。

実は、この「目の見えない部分」にブロック塀の強度を左右する重要な施工過程があるのです。

つまり、施工業者が正しい知識や正しい施工方法で工事をしないと、ブロック塀のひび割れや倒壊の原因になってしまいます。

もし、ブロック塀が倒れた場合、第三者はもちろんのこと、通行人などに怪我を負わせてしまったり、隣地の建物や車などを損傷してしまったりするなどの大惨事になる可能性があります。

しかしながら、エクステリア業者の中には過剰な利益を上げるために、目に見えない箇所での手抜き工事や材料を減らすなどしている会社が多く存在しています。

実際に、周り近所でブロック塀にひび割れたり、ブロック塀自体が傾いたりしている場所をご覧になったことがあるはずです。それらは、すべて施工業者の手抜き工事が原因なのです。

ブロック工事では、仕上がりの見た目だけでは手抜き工事を判別するのが難しいため、このページではブロック工事の正しい施工方法と見積書での注意点を公開します。

これを学ぶことで工事内容以上の過剰なお支払いや低価格重視の手抜き工事を防ぐことができるようになります。さらに、あなたが工事に対して正しい知識を養うことによって適正価格での適正な工事ができることに貢献できれば幸いです。

目次

1.コンクリートブロックとは

コンクリートブロックとは、積みやすいように成型加工された、穴が開いたコンクリートのブロックのことです。

コンクリートブロックとは、積みやすいように成型加工された、穴が開いたコンクリートのブロックのことです。

土留めや塀などのさまざまな用途で使われています。

コンクリートブロックは、一般的な無地のブロックと、デザイン性に優れた化粧ブロックに大別されます。

色やデザインのバリエーションが豊富で、おしゃれな見た目にこだわりたいときに重宝されているのが化粧ブロックですが、無地のブロックも塗装などでオリジナリティのあるデザインに仕上げることが可能です。

2.ブロック塀のメリット・デメリット

ブロック塀を適切な場面で活用するためには、そのメリットとデメリットを知っておく必要があります。

まず、目隠し効果の高さがブロック塀のメリットの一つです。

隙間を設けずにブロックを積み上げていくため、外部から庭などを覗かれる心配がありません。

隣家が近い場合や、通行人の視線が気になる場合はブロック塀の設置を検討するとよいです。

また、30年持つといわれるほど耐久性が高く、メンテナンスの手間がかからないこともブロック塀の大きなメリットです。

一方、デメリットとしては風通しが悪くなることが挙げられます。

ブロック塀でも風通しのよさを保ちたい場合は、穴が開いた透かしブロックを適度に取り入れるとよいでしょう。

また、重厚な見た目によって圧迫感を覚える場合があることもデメリットの一つです。

全面グレーのどっしりしたブロック塀は、どうしても暗い印象を与えがちです。

化粧ブロックを取り入れる、塗装するといった方法で、暗い雰囲気を和らげることをおすすめします。

3.ブロック工事の費用相場

ブロック工事における作業は、大きく「掘削工事」「基礎工事」「ブロックを積む工事」の3段階に分けられます。

ブロック工事における作業は、大きく「掘削工事」「基礎工事」「ブロックを積む工事」の3段階に分けられます。

それぞれの段階での工事費用の相場を知り、事前に予算を考えておくとよいでしょう。

まず、基礎を作るために必要な掘削工事の費用相場が1万~3万円程度です。

ブロック塀を新設する範囲が広い場合、3万円を上回る費用が発生する可能性もあります。

次に、基礎工事が1平方メートルあたり1万4000~2万円程度の費用相場となっています。

そして、ブロックを積む工事の費用相場が1平方メートルあたり9000~1万2500円程度です。

なお、既存のブロック塀がある場合はその撤去費用も発生しますが、その相場は1平方メートルあたり5000~1万円程度となっています。

4.適切な作業手順と注意点

まず、ブロック工事の適切な施工手順を紹介します。ブロック工事において、一番大切なのはブロック塀の命とも言える「基礎」です。

それゆえ、ブロック塀のひび割れや倒壊などは、この基礎工事での手抜き工事が原因と言えます。(天災は含みません)

以下で解説する工程は、質の高いブロック工事をおこなうためには、欠かせない施工内容であると考えてください。

4-1.掘削工事

まず、ブロックを施工する場所のほとんどは土壌である可能性が高いです。(土壌:主に柔らかい土の状態の事)

ブロック工事の基礎は、地中に施工するのが一般的です。そこで、ブロック塀を作る場所を基礎の仕様内容に合わせて、掘り下げていきます。

※写真+図

4-2.砕石を敷き転圧をする

土を取りのぞいたあとの路盤(ろばん:基礎となる地盤)はまだ柔らかい土の状態であるため、強固な路盤にする必要があります。

そこで、採石(さいせき:砕いた石)を敷き均し、転圧(てんあつ:振動を与えて土を締め固めること)をすることにより強固な路盤をつくります。

しかし、この部分はブロック工事完了後、土に埋まり見えなくなります。そのため、外構業者の中には、利益をあげるために、この工程を省く悪徳業者がいるため、工事完了後、数年でブロック塀が傾くなどのトラブルが頻繁におこります。

このような事態を未然に防ぐために、あなた自身が「砕石がしっかりと規定の厚み(10cm程度)敷いてあり、その砕石が転圧がなされているか」の確認をするようにしてください。

もし、立ち会えない場合、施工業者からの写真提出が必要不可欠なります。

いずれにせよ、正しい施工をしていることを証明してもらうようにしましょう。このとき、嫌な顔をしたり対応してくれなかったりした場合、手抜き工事をされる可能性があります。このような業者に工事を依頼するのは危険なため、事前にお断りするのが無難であるといえます。

4-3.正しいブロック工事(基礎)

ブロック塀が垂直に立っていられるのは、地中に基礎があるからです。イメージとしては、ダルマと同じ原理です。

もちろん、家やビルなどの建物にも必ず基礎があります。全ての構造物は、これがあることにより、動くことなくそこに立っているのです。

たとえば住宅の基礎が不適切していた場合、家はかたむいたり倒壊したりする恐れがでてきます。ブロック塀もこれと同じと考えてください。

ブロック工事での一番重要なのは基礎になります。この基礎工事が正しく施工されているかによって適切なブロック工事と欠陥工事との境界線と言っても過言ではありません。

そこで以下の図を用いて解説していきます。

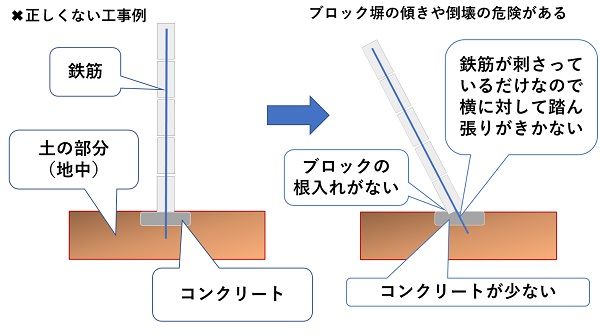

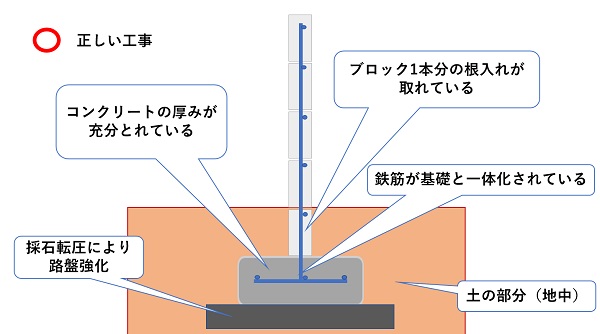

正しくない工事例と、正しい工事例を比較してみます。

①.基礎工事部分に採石を敷きつめた後、転圧をして路盤の強度を高める役割があります。

②.地中にブロック1本分を入れることを根入れと言い、根入れを設けることでブロック塀の傾きなどを防ぐ大切な役割をしています。

③.鉄筋を基礎に挿すのではなく、折り曲げて連結することにより基礎の強度を上げている。

④.コンクリートの幅や厚みを増やすことで基礎全体の強度を高めている。

この4つのうち、一つでも施工されていなければ、適切なブロック塀とは言えません。また、工事完了後では、この4つの項目は地中などに埋まってしまうため、目視では確認できません。

そのため、あなた自身が知識を補い、施工業者との入念な打ち合わせや、工事の場所に行き途中経過の確認をすることにより、正しい工事に導く必要があります。

4-4.ブロックを積む

ブロック塀工事での最終段階はブロックを積む工事になります。

このとき、仕上がりの見た目などが気になるところですが、施工業者に仕上がりの差はあまりありません。よほど不器用でない限り、最終的な作業を丁寧におこなえば、見た目はきれいなブロック塀が出来上がるからです。

しかし、気をつけなければならないポイントがあります。それは、ブロックの内部にモルタル(セメントと砂と水をまぜたもの)がきちんと充填されているかを確認しなければいけない点です。

もし、この工程が適切に行われていないと、ブロック塀が傾いたり、倒壊したりすることになるため、このページでは写真を用いて解説していきます。

矢印の部分にきちんとモルタルが充填されているか、確認が必要不可欠です。このモルタルには、ブロック同士の間を連結する接着剤の役割があるからです。

ブロックをつなぎ合わせることにより、強い強度が形成されるのですが、この充填が不十分だと十分な強度が出ません。これが原因で、倒壊などの危険性が高くなるのです。

たとえば、プラモデルを作るときに接着剤を使用しますが、接着材を使用せずに作成したものに衝撃をくわえるとバラバラになります。

一方、きちんと接着剤でつなぎ合わせたものに関しては、衝撃をくわえても最小限の破損で済みます。

ブロック塀もこれと同じあるため、あなたが工事の場所に確認に行く、または施工業者に写真提出などの対処をしましょう。

5.見積もりにおける注意点

ここまで、正しい施工内容と注意点をお話してきました。

次は、施工業者が提出してくる見積もりにも注意が必要となります。施工業者によって、見積もり金額が必ず異なるからです。

現在の建築業界では、価格競争が激化しているのが現実です。それゆえ、激安をうたい文句に、圧倒的に安い金額を提示する業者が増えています。その多くは、到底正しい工事ができないようなありえない値段です。

しかし、これには注意が必要です。ここまで何度か触れてきたように、手抜き工事をされてしまう可能性があるからです。

なぜ同じ内容の工事であるにもかかわらず、激安で工事をできるのかを施工業者の立場から解説していきます。

5-1.激安工事には要注意

そもそも、施工会社も利益を上げなければ会社自体成り立ちません。

そこで、工事全体のスピードを上げ、採算を取ろうとします。

ただ、正直、仕上がりはお粗末なものになります。さらには、目に見えない部分の材料を減らして、過剰な利益を上げようとしようとする悪徳業者も現れる始末です。

その結果、強度などが不十分な構造物が完成してしまのです。

つまり、手抜き工事にお金を払うことになります。

例えば、ネットショッピングなどで蟹を購入するとします。蟹自体が高価な食材ですが、ある程度の相場があります。

しかし、中には激安で蟹を販売しているショップがあり、よく見てみると「訳あり」と記載されていて、なぜ激安なのかが理解できます。それと同じように、外構工事の激安は訳あり工事と認識してください。

その一方で、工事金額が高価すぎても問題があります。

たとえば、ブロック塀工事の実際の工事代金が、100万円だとします。

しかし、施工業者から提出されたお見積り金額が150万円であり、その会社と契約をした場合、適正金額よりも50万円も多く支払ったことになります。

こだわりがあって高額ならまだしも手抜き工事をされていたら本末転倒です。

そもそも、相場よりも明らかに高い工事業者は、利益を重視して考えていることとイコールです。そのため、このような会社が手抜き工事をしていても、なんら違和感はありません。

このような事態に巻き込まれないためにも、見積もり書で悪徳業者を判断できる基準を説明していきます。

5-2.ブロックの本数の求め方と価格

ブロック塀の見積りには、ブロックの数量が記載されています。主な記載表示は、「㎡(平米:1平方メートルのこと)」や「m(メートル)」が多く実際に何本使用されるのかは業者ごとに異なります。

それゆえ、施工業者の中には、実際に使用する本数よりも水増をして過剰に利益を上げている悪徳業者が多くいます。

そこでこの項ではブロックの本数の求め方を解説していきます。

まず、「㎡」ですが、ブロックの1m2に使用する本数は12.5本になります。

たとえば、「4㎡」の工事を行う場合、計算式は「12.5 × 4 = 62.5本」となります。

一方、m(メートル)記載を見ていきます。ブロック塀の高さが1段積の場合、1mあたり2.5本必要となります。

たとえば、1段積みが「4m」ある場合「2.5 × 4 = 10本」になります。

また、5段積みの場合、「2.5 × 4 × 5段 =50本」といった具合で数量を拾い出していきます。

これをもとに、施工業者が提出した見積もりのブロックの本数を求めることで、過剰なお支払いを回避することができます。

次に、ブロック工事の相場を解説していきます。

ブロック自体の材料費ですが、使用されるブロックの種類によって異なります。そのため、カタログを見ながら算出していくのが一般的です。大半のカタログで、ブロック1本あたりの定価が記載されています。

これは、相場になりますが定価の65%~75%が妥当です。

たとえば、ブロックが1本、定価500円で定価の70%だとすると「 500 × 0.7 = 350円」といった具合です。

次にブロック1本あたりの施工費ですが、これもブロックの種類により大幅に異なり、1本550円~800円位が相場と考えてください。

5-3.別途料金には要注意(追加料金)

見積もりを見ていると、「別途料金がかかります」と記載されている場合があります。これには要注意です。たとえ契約時の金額が安く契約できたとしても、後から高額な工事費用を請求される可能性があるからです。

中には、工事内容によっては仕方がない場合もありますが工事完了後、あたり前のように追加料金を請求してくる悪質業者が多々います。そのときの工事の料金は、相場よりも高めな金額がほとんどです。

こうなってしまわないように、工事の契約を結ぶ前に施工業者に対して「今回の工事で、どのようなことが起きたときに追加料金が発生するのか。」また、「その場合の料金」を確認して、あなたが納得した上での契約をおすすめします。

優良業者の場合は、自ら追加料金がないことを明確にしてきます。なぜなら見積もりと施工内容に誇りをもって取り組んでいるため、お客様に安心していただきたいという気持ちがあるからです。

6.ブロック塀のメンテナンス方法

ブロック塀の耐久性を長く保ちたい場合、定期的にメンテナンスする必要があります。基本的なメンテナンス方法を押さえ、せっかく施工したブロック塀を大切にしましょう。

まず、ブロック塀の汚れは基本的に水洗いで落とすようにしてください。

ブロック塀のメンテナンス方法は表面に使った仕上げ材などで変わるため、業者の説明をよく聞いておきましょう。酸性の洗剤はコンクリートの劣化や傷みにつながるので使わないのが無難です。

高圧洗浄機も使用できますが、場合によってはタイルの破損などにつながるため、まずは目立たない場所で試すようにしましょう。

また、高圧洗浄機の使用前に説明書をよく読むことも重要です。

カビやコケがブロックに付いたときは、アルカリ性の洗剤で落とすとよいでしょう。

目地に付着した汚れは、ペースト状の重曹を塗って30分程度放置し、よくこすると落ちるはずです。

最後に、耐久性が高いブロック塀も年月を経るにしたがって劣化していくため、できれば業者に定期的な点検を頼むことをおすすめします。

ブロック塀工事の施工事例

工事前、工事後の写真を用いて施工事例をいくつかご紹介していきます。あなたの希望の工事の参考してみてください。

施工事例1.

工事前は、駐車場スペースは1台も無い状況でしたが、息子さんご夫婦と同居とのことで、息子さんが所有する車を停めたいとのご相談でした。

今回の工事での重要な点は、お庭を切り開くにあたり、隣地(左側)の持ち物である8段積みブロックが、約25年前に設置しているため老朽化が激しく、負担を掛けられない状況であるため、いかに付加を掛けずに工事を完了させることが重要になっていました。

また、土を搬出した後の、残りの土を抑えるための土留を強固な土留めブロックを使用することにより、安心と安全が保たれるようにしました。

土留めとは、土が崩れてくるのをくい止める壁のことを言います。

主に、段差や法面(切土や盛り土により人工的に作られた斜面のこと)に作られています。

例えば以下の写真の様に庭の真ん中の土を取り除いて駐車場を設けた場合に、駐車場周りの土が崩れるのを防ぐためブロックを用いて壁を作る必要があります。

①もとのお庭

②土を取り除いた状態

③土留めブロック

④駐車場の完成

施工事例2.

目の前の道路が、小学生の通学路とのことで、老朽化したブロック塀を撤去して、新たにお洒落なブロック塀を施工しました。

少しでもお洒落にしたいとのご要望に応え、ガラスのブロックや笠木を用いてみました。

施工前

施工後

施工事例3.

家の正面が道路面に面しており、人の目線を気にせずに洗濯物を干せたらとのご相談でした。

フェンスに少し隙間の有る商品を提案させていただきました。

なぜなら、洗濯物に少しでも風をあてたいためです。

工事前

工事後

まとめ.

いかがでしたでしょうか。ここまで、外構工事におけるブロック工事の作業手順と注意点を解説してきました。

ブロック工事では目に見えない部分が重要であり、適正な強度のある工事を行うには、激安な価格では絶対に無理だということがご理解いただけたと思います。

外構工事は、車などの完成品を購入するのとは異なり、職人の手でいちから作り上げていくものです。これを高品質で手に入れるためには、正しい知識や豊かな経験、また、お客様の立場になって熱心に取り組んでくれる施工業者に工事を依頼しなければいけません。

ここで紹介したことを参考にしていただき、理想通りで品質の良い外構工事を完成させてください。